※掲載の文章は、第15回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。

第15回せんがわ劇場演劇コンクール【講評】7度『いつか来る、わたしの埋葬のためのレクチャー』

【生田 みゆき】

どの方面からも隙がなく、総合的に、劇作も演出も俳優もとても高いレベルのものを観させていただきました。仕込み時間の制約や、十分なリハーサルの時間が取れないことを考慮した上なのか、非常にミニマムで効果的な演出を選択されていたと思います。

俳優の力と劇作の力で最初にしっかり客席の気持ちを笑いでつかみ、だんだん客席の電気が消えて、舞台上だけに集中していく。そこからさらに絞り込まれていって、客席へのレクチャーがメインだったものから、レクチャーをしている人がなぜ今喋っているのか、過去の記憶の方まで世界が広がっていくことが非常にうまく連動していて、総合力が本当に高いと感じました。

俳優が1人から2人になる時に、発語のバリエーションがもう少しあるといいと思いました。独白と会話のバリエーションに工夫の余地があったのではないかと思います。でも本当に素晴らしい上演でした。

【松尾 貴史】

観客がいるということを前提として、40分近く惹(ひ)きつけて場をもたせるというのは大変な技量で、話芸と言ってもいいくらいだと思います。もちろん演技力もあるのですが、節回しに飽きさせるところがないと感じました。

「赤と緑」という、色彩学でいうと補色で「普通この取り合わせないでしょ」というような演出で死について語る。すごくパラドキシカルな空気で、ある種の緊張感とちょっとした緩和材料を入れて、笑いでもたせつつ、(メインの語り手の)妹役として登場した鄭亜美さんが鼻から抜けるような声の、隙だらけのようでいて隙がないキャラクターで補い合う。すごく計算され尽くしていて、足し算ではなくて引き算の魅力がある舞台が繰り広げられたと感じました。

生まれることと死ぬことという2つの事実しか人間に共通したものはないという話の中から、だんだん見ている人たちも 「ああ、そうだよな」と頭で思い浮かべるようなことが次から次へ出てくる。この人(妹)は何を目的に来たのかと思っていると「墓堀りは2人いなきゃいけない」という内容のセリフで、「ああ、そうですか」とこちらが納得してしまう、そういう力量を感じました。その辺のバランスも含め、絶妙な舞台だったなと感じています。

【山田 由梨】

全体的に総合力が高い、完成度の高い作品だったと思いました。

劇作面で言うと、最初は小学校のお墓係が虫を埋葬しているという小さな話で安心して笑って聞いていると、だんだんそれが自分事になっていくというおそろしさ。途中、なぜ埋葬されないのかわからないけど埋葬ができないおじさんの存在が出てきて、山口さんが演じられていた語り手と妹との会話も相まって、「あれ、この人には埋葬してくれる人がいるんだろうか」と想像してしまい、だんだんぞっとしてくる。「そして私は?」と、自分事にさせられる。安心して笑っていたら、埋葬の「最果て」に連れて行かれるという恐ろしさが見事だったと思いました。面白かったです。

演出面で言うと、後半で後ろの黒いカーテンがどんどん赤く染まっていき、ビロードのカーテンのように見えていく。そこに至るに従って、微細に山口さんの語りのボルテージも上がっていく。ぞっとさせる迫力があって、とても美しかったです。山口さんは少し過剰なぐらい「語り部としての演技体」なんだけれど、妹とパーソナルな会話をしているときの演技の対比が効いていて、この人がこのように語らざるを得ない理由があることを見せてくれていた。そういう意味で、演技体を選ぶところにおいても必然性があったと思いました。

【徳永 京子】

山口さんに強力な吸引力がありました。基本的にモノローグでしたが、観客に向ける集中度の高めさせ方が素晴らしくて、俳優の力とは、もちろん他の要素も必要ですが、もしかしたら語りの力のことを言うのではないかとまで思いました。

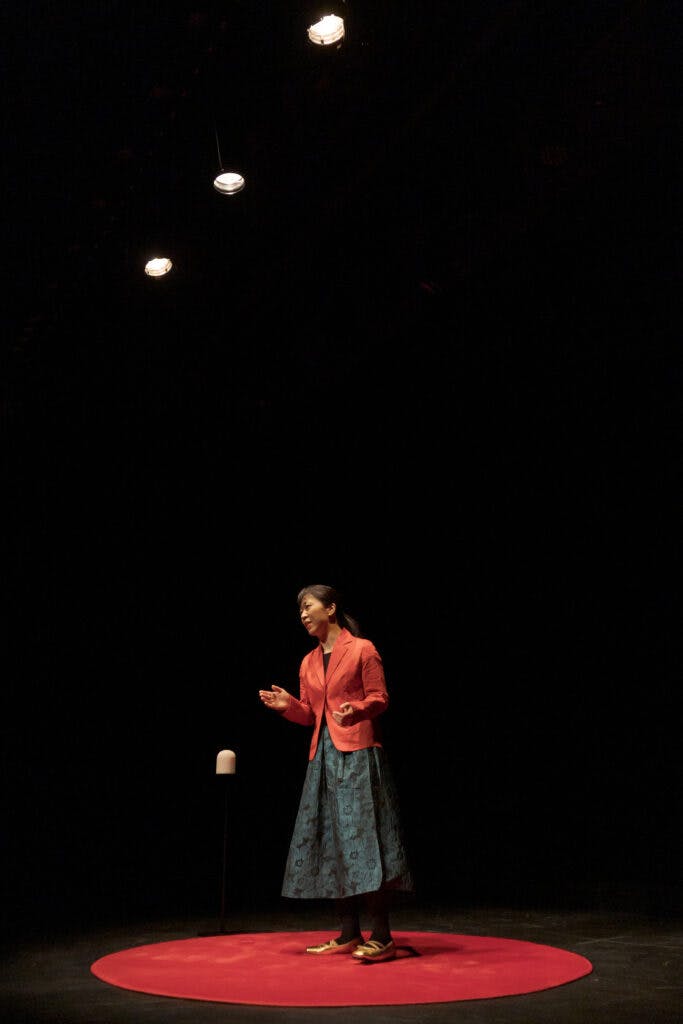

アクティングエリアとして床に赤い丸があり、その後ろを妹役の鄭さんが横切る時にも赤い丸が現れる。それは日の丸で、主人公が見る走馬灯が80年というせりふと考えあわせると、今年が戦後80年なので、この話は、今もその時間をさまよっている女性の自らに対するレクイエムなのではないかと感じました。

彼女がなぜ80年という時間をさまよっているのかというと、すべての人間にとって「生まれること」と「死ぬこと」が確かな真実なんだけど、死んでいく順番は年齢順じゃない。おそらく戦争によって妹を先に死なせてしまった主人公が、その後悔から自らも埋葬できずにいる。戦争に対する独自の視点に深い感銘を受けました。

【小笠原 響】

観終わった後にシーンの断片が鮮烈なイメージを伴って頭の中に刻まれ、それが何だったのか整理がつかないまま帰宅しました。一夜明けてその断片が突然繋がり、この作品が現在の日本が抱えている大きなテーマを背負っている作品であることが、明確に浮かび上がってきました。かつてない体験でした。

上演時間の中で観客が脚本のテーマを導き出すためのヒントとなる断片を、説明ではなく鮮やかなイメージでしっかり渡しきったところに、この作品の優れた点があったと思います。美術、衣装、照明が、闇の空間とその中に浮かぶ赤色を基調としたことで統一感を伴った強い印象を創り上げており、演出力でも高いセンスを感じました。

そして何より「戦争」というワードを1つも出さずにそれを観客に想起させた脚本に素晴らしさを感じました。今まで既成の戯曲を中心に活動してきた当団体が、今回初めて(書き下ろしの)新作に挑んだということでしたが、成功していたと思います。