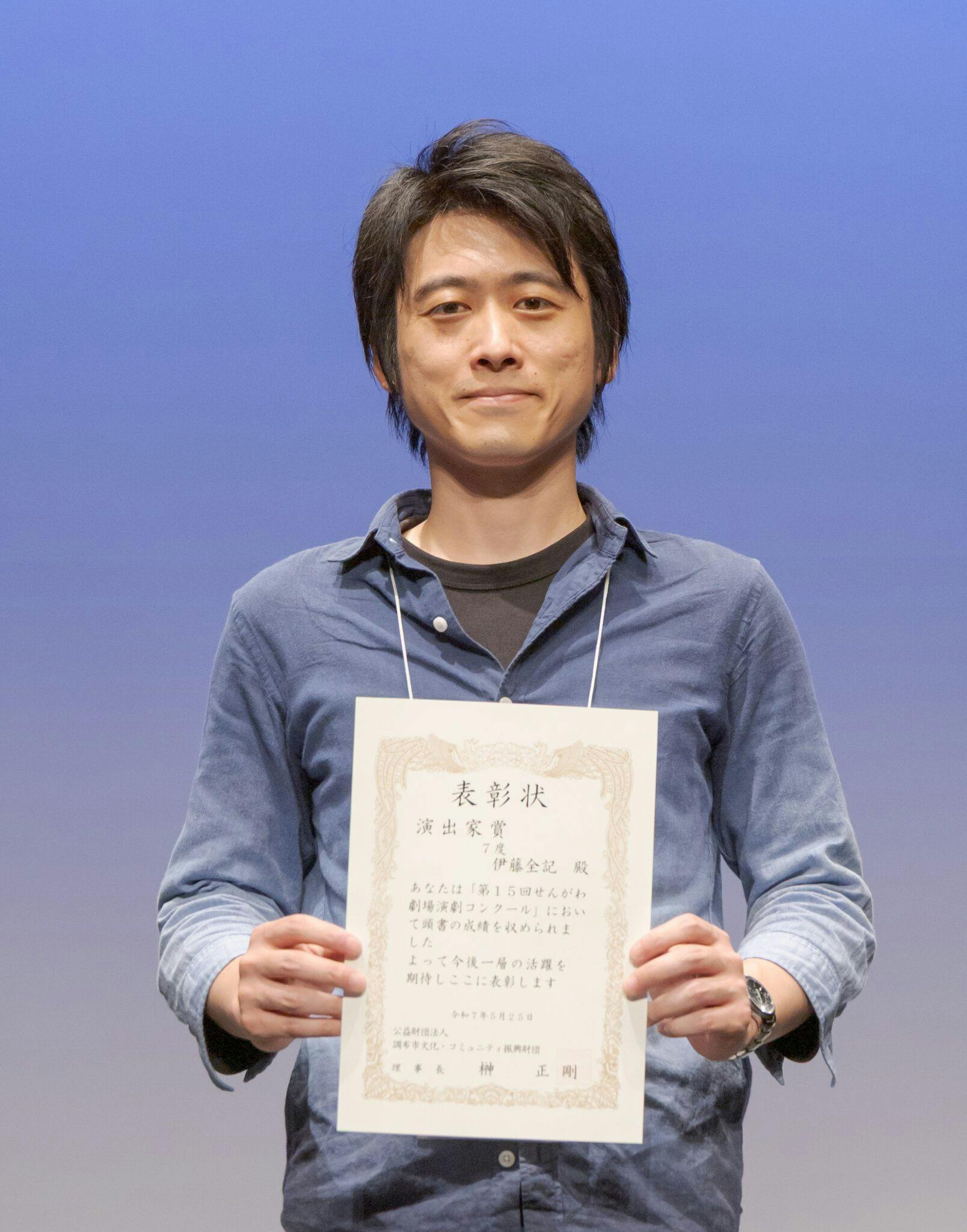

第15回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者コメント【演出家賞】伊藤全記(7度『いつか来る、わたしの埋葬のためのレクチャー』)

コンクールに参加してみての全体の感想や印象はいかがでしたか。

せんがわ劇場から演劇の魅力を発信していく!という強い意志を、募集要項を見た時からビシビシ感じていたのですが、実際コンクールに参加して、その思いをより具体的に体感することができました。想像以上に多くのスタッフさんが運営に関わっている事、また、その中心にいるのが歴代のコンクール参加者の皆さんだという事にも驚きました。私たちも、「劇場」と「作り手」が共に手を取り、コンクールを盛り上げていこうという思いの波に、気持ちよく乗せてもらったように感じています。とはいえ、最後の最後まで緊張していたんですけど(笑)。

顔合わせが終わると、本番に向けての丁寧な段取りが組まれていて、コンクール期間の流れを具体的に見通すことができる。その段階の踏み方と自分達のテンションが段々一致していくような、高揚感を感じたりもしていました。

そして、何より「劇場」と「作り手」の勢いに観客をしっかり巻き込んでいて、こう言っていいのかわかりませんが、コンクールがある種のお祭りとして機能している。また、(チケットの数が限られているのが残念ではありますが)チケットの売れ行きの早さを目の当たりにし、こんなにも沢山の人達が毎年コンクールを楽しみにしている。これは本当にすごいことだと思います。

上演以外でも、公募審査員やアフターディスカッション、講評の生配信を取り入れるなど、お祭りだけで終えないよう「作り手」と「観客」を繋ぐ仕組みも充実していて、「劇場」で出会い、一緒に楽しんで、考える。せんがわ劇場の心意気にとても刺激を受けました。

演出面でのこだわりを教えてください。

ちょっと堅苦しくなりますが、7 度では“dim voices”という独自の演劇・演技観を掲げています。“dim voices”とは、“dim”(ぼやけた、ぼんやりとした、薄暗くてはっきり見えない)という言葉と“voices”(声)の複数形を合わせた造語なんですが、「かすかな声たち」といったイメージで用いています。物語の中にあるのに気づかれにくく、埋もれたままになっている。そんな声たちを掘り起こすため、じっと耳を澄まし、現代に響かせたい。そのために大切にしていることが「沈黙」と「暗闇」です。それらを際立たせるため、音響や照明、俳優の動きにはこだわっています。“静かで、動きが遅く、暗い”この演出の特徴は、心地よい睡眠環境を用意することと紙一重なので、いつもドキドキしながら慎重に取り組んでいます(笑)。

演出家賞受賞の感想をお聞かせください。

私は作家を兼任しない、専業演出家ですので、演出家と冠のついた賞を受賞できて、とても嬉しく思っております。

ありがとうございます!

演出家としては、俳優が良かったと言ってもらえることが何よりの褒め言葉だと思っています。なので今回、山口さんが評価され、俳優賞を受賞したことに、大きな喜びを感じております。

また、限られた環境と、ちまちま細かい私の性格を理解して、作品の細部まで際立たせてくださった俳優・スタッフの皆にも、この場を借りて感謝申し上げます。

スタッフがいなければ、演出は目に見えません。関係者全員でベストなパフォーマンスを最後までつないでくれた結果、私はこの賞を受賞することができました。

なので、やはり嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。

コンクールに出場してよかったこと、大変だったことを教えてください。

自分たちが大切にしていることを再認識できたことでしょうか。演劇のコンクールって正直、どうやって評価するのか、分からないところがあるじゃないですか。出場団体ごとに演目も作風も違うわけですし。

それでも、始めのほうは無性に他団体のことが気になって、意識してしまうことがありました。でもいつしか、自分たちの伝えたいことを最大限伝えきることが、最低限やらなきゃいけないことだと気づいて、そこからスイッチが入りました。

交流の機会があるのもとても良かったです。様々な角度から作品についてのフィードバックをいただけることで、上演を客観的に見ることができました。いくら話しても尽きませんので、欲を言えばもっと話をしたかったです。

大変だったことは、下見が顔合わせの1回きりなのと、テクニカルの調整時間が限られているところでした。

下見の印象と図面を頼りに、舞台上の感じや基本仕込みなどを考慮して、確定ではなく、起こりうるパターンをいくつも想定しつつ演出しなければいけない。テクニカルリハーサルは、それを試すことのできる一度きりの機会なので、それはそれは必死でした。

他には、割と早い段階で舞台の全体像を劇場に提出しないといけなかったので、自分たちの創作ペースとは違ったペースで進むのが新鮮だったりもしましたし、あと40分という上演時間には最後まで悩まされました。台本の調整やニュアンスの変更などを重ね、直前まで負担をかけてしまいましたが、諦めず戦いきってくださった鄭さんと山口さんのおかげでなんとか間に合いました。最後のほうは気迫が凄かったです。暫く、40分という時間についてあれこれ思いを巡らすと思います(笑)

全体的に、とてもスリリングで試されている感じもして、自分の現在を知る良い機会をいただきました。

今後の活動の抱負を教えてください。

劇作と演出を兼ねるのが主流の中、作と演を兼任せず、これまで戯曲を中心に、古今東西のテクストを上演してきました。引き続き、戯曲の立体化や作品紹介に留まらない、表現方法としての演出の奥深さを発信していきながら、戯曲の認知度の向上や、時代を超える戯曲の面白さと大切さを、より一層多くの人に伝えていけたらと思っています。

そんな中、今回の公演では、山口さんが作家としての魅力も存分に発揮してくださったこともあり、まだ癒えることのない、戯曲に刻まれた叫びに耳を澄まし、それらを現代に響かせることの大切さと共に、私たち自身の言葉を現代に向けて発信し、刻んでいくことの重要性への思いを新たにすることができました。

今回の受賞を機に、自分たちの独自性を深め、可能性を更に広げるべく、頑張っていきますので、応援よろしくお願い致します。

名前を覚えていただけたら、今度は動向に注目していただき、公演の際には足を運んでいただけたら幸いです。

7度

伊藤全記