劇場を利用するとき、打ち合わせのときに、「ここ、こうしたいけれど?なんて伝えたらいいのかな?」「ここって、どんな風になっているの?」と悩んだことはありませんか?

そんな時、ちょっとでも知っててよかった!ちょっと役立った!を集めてみました。

劇場便利帳 第1章

今さら聞けない・・・劇場のあれこれ

劇場とは、演劇や歌舞伎、舞踊、オペラ、バレエ、コンサートなどを観客に見せるための施設です。

ひとくちに劇場と言っても、様々な様式があるのはご存じでしょうか?

1. 空間の片側が舞台、もう片側が客席になっている(プロセニアム形式、シューボックス型)

2. 舞台が客席に突き出し、多方向から客席が囲んでいる(張り出し舞台、オープン形式)

3. 舞台が空間の中央にあり、客席で取り囲んでいる(円形舞台、ヴィンヤード型)

大きく分けてもこんなにあるんです。

様式は劇場の歴史の移り変わりでもあります。

諸説ありますが、最初は舞台と客席という考え方はなく、演者を観客が取り囲むように形づくられていたのが(円形舞台、ヴィンヤード型)、だんだんと舞台に対して円弧状に客席が拡がる(張り出し舞台、オープン形式)ようになっていきました。その中で、客席の後方からも観やすいように舞台の高さは高くなり、客席も後ろに行くほど高く工夫されていきます。

この形式は古代ギリシャで完成していたようで、古代ローマ時代に入ると、劇場はコロシアムのような巨大円形劇場が建設されるようになりました。

そして、 キリスト教の台頭により宗教劇が生まれ、教会の中に「舞台」が造られるようになったのです。

このことで、舞台と客席が対面する形が中心となり、空間も長方形となっていきました。

その後、19世紀にオペラの流行とともに現れたのがプロセニアムステージです。「額縁舞台」や、「閉じた舞台」とも表現されるこの様式は、観客と客席を完全に仕切ることで、大掛かりな舞台演出を可能にしたといわれています。

たづくりのくすのきホール、グリーンホールの大ホールがこの様式に当てはまります。

知ってるとちょっと便利 PART1 ~劇場の構造とその呼び方~

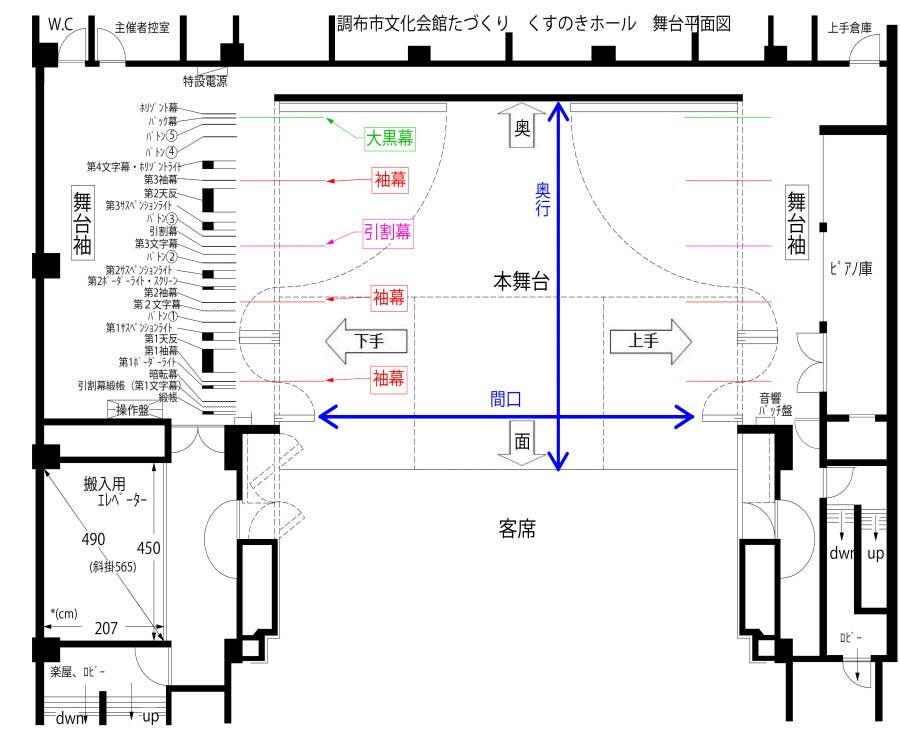

ここからはくすのきホールの平面図や写真を元に説明します。

まずは基本的な舞台の構造と各部の名称から紐解いていきましょう。

くすのきホールの舞台奥には・・・

舞台の奥の壁の裏に、客席からは見えないように上手と下手の舞台袖を行き来できる通路があります。

動画でおさらい 舞台と客席

くすのきホールの動画を見ながらおさらいしてみましょう。また、今回はあわせて客席もご紹介します。

くすのきホールの客席はスロープ状に座席が配置されており、最大定員は506人(車いす用エリアを含む)です。

その内、車いす用エリアは手すりに囲まれたスペースで、上手側・下手側に各3席ずつ、合計6席分あります。

舞台へ上り下りできる階段は上手側・下手側に1つずつあり、手摺りが付いています。

舞台の上から見た客席もなかなかの圧巻ですよ!

知ってるとちょっと便利 PART2 ~幕の種類とその用途~

舞台には様々な幕(カーテンのようなもの)があります。それぞれに名前がついていて、役割が異なります。

主要な幕を見てみましょう。

① 緞帳(どんちょう)

プロセニアム・アーチのところにあり、公演の開幕と閉幕で昇降して舞台と客席を仕切る幕です。

② 暗転幕

緞帳のすぐ後ろに吊られている幕です。大がかりな舞台転換をするときなど、暗転にした状態では作業が難しい場合にこの幕を降ろして、明るい状態での転換が客席から見えないようにします。

緞帳の裏側って・・・

少し見にくいですが、中央のところには「火の用心」と書いてあります。

暗転幕の裏側って・・・

当たり前ですが、裏も真っ黒です!

動画でおさらい 緞帳と暗転幕

プロセニアム形式の劇場ならば、必ずある幕・・・「緞帳」のご紹介です。

舞台の最前面に位置し、昇降して客席と舞台を仕切るもので、演目の開演や終演を表す役割があったりと、とても重要な幕です。

くすのきホールの緞帳は電動昇降で10~30秒の速度調節が可能です。

裏側には「火の用心」の文字が記されてあり、災害時には防災シャッターの役割を担ったりもします。

様々な美しい模様が描かれていますが、ゆかりの地が描かれることが多く、地域性が出ていてとても面白いですよ!各地の劇場に足を運んだ際は、ぜひ一度じっくり見てみてください。

次は「暗転幕」です。

暗転とは、舞台の照明を暗くした状態で場面転換をすることです。しかし、真っ暗な状態では大掛かりな転換はなかなかできません。そのときに役立つのが、この「暗転幕」なのです!

暗転幕を降ろすと、お客様からは真っ黒な幕しか見えていない状態でも、舞台の中では明るくして転換をすることができます。

場面がガラッとかわるような、お芝居で使われることが多いです。

③ 一文字幕(いちもんじまく)

舞台上部にある照明や吊り物の見切り(観客から見えないよう隠すこと)のために吊られている幕です。形状が漢字の一の字に似ていることから、「一文字幕」の名称がついています。舞台の奥行に応じて何枚か吊られており、くすのきホールには3枚あります。客席に近い方から順に、「第1一文字幕」「第2一文字幕」「第3一文字幕」と呼びます。くすのきホールは、第1一文字幕が「引割緞帳」となっていて、幕を閉めた状態にして昇降させる事で緞帳として使うことができます。

動画でおさらい 一文字幕

④ 袖幕(そでまく)

上手と下手の袖中が観客から見えないように吊られている幕です。くすのきホールには3枚あります。客席に近い方から順に、「第1袖幕」「第2袖幕」「第3袖幕」と呼びます。

動画でおさらい 袖幕

客席から見えない舞台の両脇の奥の部分を「袖」といい、出演者や次の場面のセットなどが待機しています。

この袖を隠すための幕が、「袖幕」です。

動画を見ると、幕が降りると袖の中の色々なものが見えなくなるのがわかると思います。

⑤ 引割幕(ひきわりまく)

舞台の中央から左右に引き分ける幕のことで、開いた状態の時は袖幕にもなります。中割幕とも言います。

くすのきホールは第2袖幕と第3袖幕の間に引割幕があり、普段は袖幕の役割をしていますが、舞台の奥行を狭くしたいときなどに閉めて、奥行きを狭くすることもできます。もちろん、演劇などで場面転換をするときに、引割幕を締めた裏に次のセットを準備して、場面転換用の幕として使用することもできます。

動画でおさらい 引割幕

⑥ 大黒幕(おおぐろまく)

「大黒幕」はホリゾント幕のすぐ前にあり、ホリゾント幕や舞台の後ろの壁を隠すために使われます。昇降するものや開閉するものがありますが、くすのきホールは開閉するタイプで、普段は袖幕と同じところまで開いた状態で使用しています。

⑦ ホリゾント幕

舞台の最も奥にある幕です。地平線を意味するホライゾンに由来し名付けられたこの幕は、舞台後部の壁を隠すとともに、主に舞台の背景として照明で色を付けたり模様を出したりするなどの演出効果を表現するために重要な役割を果たします。また、スクリーンの代わりに映像を映し出すこともできます。

動画でおさらい ホリゾント幕

知ってるとちょっと便利 PART3 ~バトンって何?~

PART2でご紹介した幕類はどこに吊り下げられているのでしょうか?舞台上に立ったとき、上を見上げると、たくさんの照明器具が見えますが、これらはどこに固定されているのでしょうか?

答えは・・・「バトン」です。大道具用の吊り物を吊ったりするための機構で、吊れる物の重さの限界(耐荷重)が決まっています。上下に昇降できて、電動のものと手動のものがあります。

くすのきホールのバトンは全て電動で5本あり、耐荷重は300㎏までです。

バトンの種類にはこのほかに・・・

美術バトン(上添付写真のバトン)

主に、背景幕や紗幕(しゃまく)、雪かごなど、大道具や演出効果のあるものを吊るバトンです。

照明バトン

バトンにコンセントがついていて、照明器具を吊り下げる専用バトンです。

サスペンションライト・アッパーホリゾントライト・ボーダーライト(作業灯)などがあります。

他にも、くすのきホールでは、映像を投影できるスクリーンも、このバトンに吊られています。

知ってるとちょっと便利 PART4 ~奈落の底はどこ?~

「迫り(せり)」という言葉を聞いたことがありますか?

舞台の床面に昇降装置を施した機構のことです。

役者や大道具を奈落(床下の空間)から舞台に上げたり奈落に降ろしたりする演出効果としての役割のものや、荷物を搬入口や舞台に運ぶエレベーターの役割だけのものなど、形は様々です。

その下、つまり迫りで下りつく場所を「奈落」といいます。くすのきホールには迫りがないので、奈落もありませんが、グリーンホールの大ホールには、荷物を搬入口や舞台に運ぶエレベーターの役割だけの迫りがありますので、奈落が存在します。

大ホールの奈落の底は・・・大道具室です!グリーンホール搬入口駐車場入口付近に下り立ちます。

さて、くすのきホールには迫りはなくても、「可動舞台」という名称の機構があります。

本舞台の前半分を3分割、客席の前エリアを6分割にしてあり、それぞれ別々に昇降させることができます。客席側の可動舞台の部分は座席を外す事ができ、本舞台と同じ高さに上げて舞台を広くしたり、真ん中のエリアだけ上げて変形舞台を作ることができます。

様々な様式で使えるように、工夫が施された劇場なんです!

知ってるとちょっと便利 PART5 ~音響反射板って?~

最後に「音響反射板」です。ピアノの発表会や合唱・クラシックのコンサートなどで、音を響かせるために使います。

舞台の天井・左右・後部に反射板を箱のように設置することによって、音の吸収や拡散を防いで、聞き手に大きく豊かな音を伝えることができます。

お風呂場で歌ったとき、音が響いて気持ちよく歌えたことはありませんか?まさに、広い空間を囲うことによって、その反響状態を作っているのです。

ホールによってその組み立て方は様々です。ほとんどは、奥に行くほど屋根が低くなって間口は狭くなり、舞台の前に行くほど屋根が高くなって間口は広くなります。

この形、よく見ると何かに似ています。・・・そう、拡声器です!

遠くへ音を届けたい・・・同じ目的ですね。

動画でおさらい 音響反射板

今回は音響反射板を組む様子をお見せします。

この反響板、何トンもある巨大な壁を組み合わせて出来ています。非常に危険が伴うため、反響板を組んでいるときは、舞台上にはスタッフ以外は立ち入ることができません。

普段はなかなかじっくり見られない反響板の組み方をご覧ください。

① まずは横の壁、側面反射板から組んでいきます。

3つに分かれているうちのまずは前から。舞台の横の額縁がなくなって幅が広くなりました。

② そして前から2番目。普段はたたんである壁を2人で力を合わせて開きます。

こうしてみると壁に厚みがあるのがよくわかりますね。

③ そして後ろ半分は一気に観音開きです。

もちろん、上の吊り物にぶつからないか安全確認しながら、非常に重い壁なので慎重に動かします。

④ これで横の壁は完成です。

そして天井反射板です。ここからはスタッフが舞台袖の操作盤で反射板を動かします。

⑤ 天井反射板が立てた状態で降りてきました。

もう一人は舞台上にいて安全確認です。異常がないか、また反響板の電球が切れていないかなどを確認します。

⑥ 下まで降りてくると、今度は角度が変わります。

これで、音響反射板の完成です!

ここまでなんと、15分から20分。作業を行っている間、舞台上はとても危険なので、必ず客席か舞台袖でお待ちくださいね!

おまけ動画 スクリーン

幕ではありませんが、最後にスクリーンをご紹介します。

舞台のちょうど真ん中あたりに電動で降りてきます。

白地全体のサイズは幅11.7m 高さ4.4mです。ここにプロジェクターで映像を投影します。

カットマスクと呼ばれる黒幕で大きさを調整することもできます。