―コンクールに出場してよかったことを教えてください。

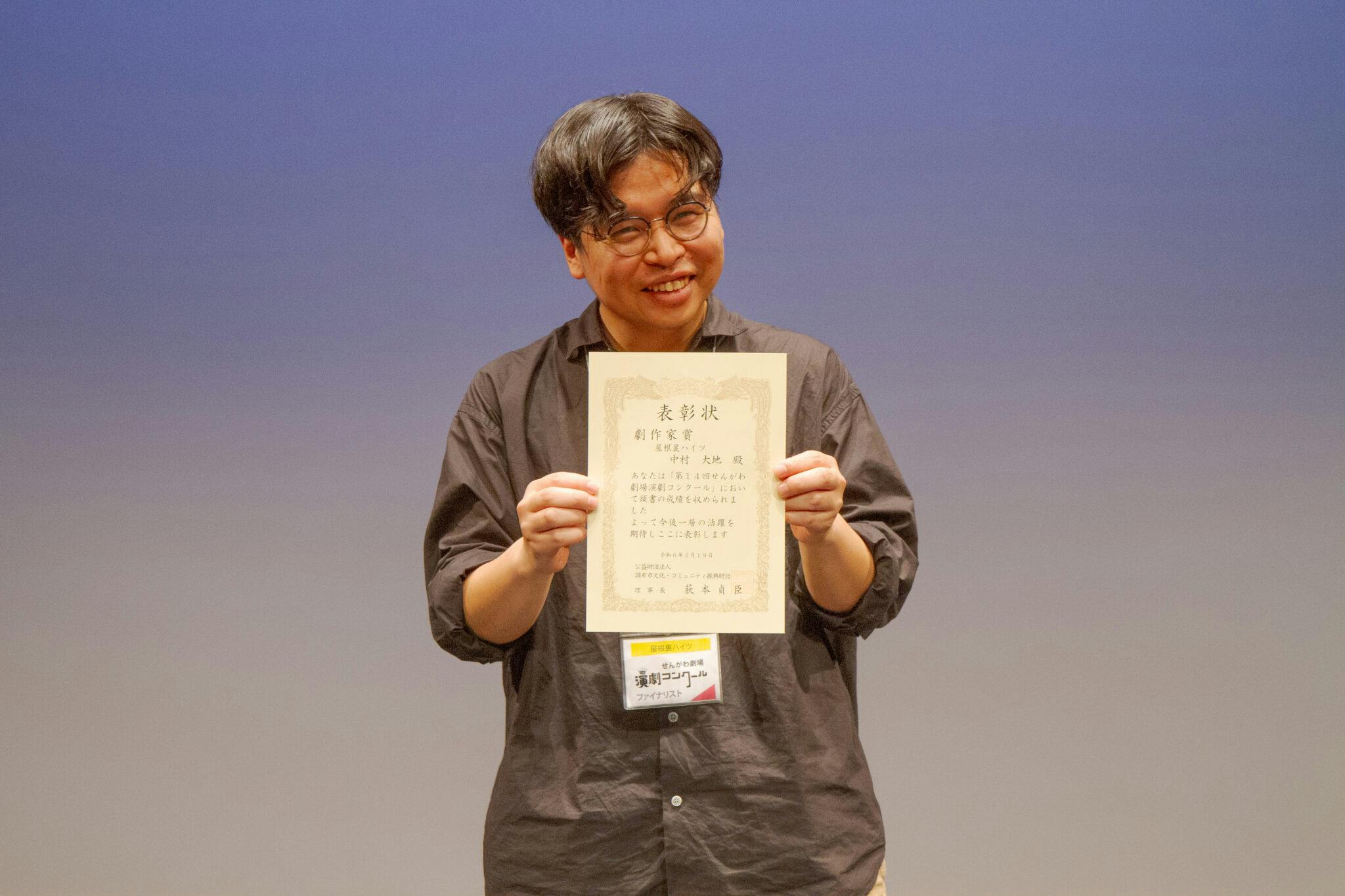

第14回せんがわ劇場演劇コンクール受賞者インタビュー(2) 劇作家賞 中村大地(屋根裏ハイツ)

プロセニアム・アーチ[1]の形で上演できたことです。普段はちっちゃい劇場でちっちゃい声で公演をやっているので、「ちっちゃいところ以外できるんですか」と言われている感覚が勝手にありました。被害妄想ですが―――実際にプロセニアム・アーチ型の劇場で上演してみて、僕たち普通にできるじゃん、という気持ちにはなりました。もちろんせんがわ劇場は劇場としては決して大きくないけれど。あの空間でちゃんと作品を創れたのは良かったと思います。あと、小劇場と比べて客席の座り心地が良くて、お客さんが観ることに集中できる感じだったのも良かったです。テアトロコント[2]に出た時はお客さんが笑いに来ているというのがシンプルで良かったなと思っていたのですが、今回も観る側の目的がはっきりしていると感じました。

―一般的な小劇場とどう違いますか?

(せんがわ劇場の舞台機構は)シンプルだと思いました。距離や客席によって人間の気配が消えやすいというか。プロセニアムの中を観客が観る形式の舞台は、良し悪しというよりも、プロセニアム・アーチの無い小劇場での上演とは違うことをやるんだということがわかった。自分たちのスタイルがどうこうというよりも、劇場の構造によって(観客の)体験が違うということがはっきりとしました。

―劇作家賞受賞について、お気持ちを聞かせてください。

グランプリを目指して出場したので、そりゃまあ悔しいです。グランプリを獲りたかったなと思います。 コンクール出場団体の作品を全部観た後は、劇作家賞は獲れるかもしれない、獲りたいなと思っていましたが、当日、結果発表された時は賞についてなにも考えられていませんでしたね。

―私も、うまくまとまっている戯曲だと思いました。うまく書かれているという点も劇作家賞の一つの評価軸にはなり得ると思うのですが。

演出と紐づいている台本というよりは、誰が演出をやっても多分なんとかなる台本だとは思います。先日、『ナイト・オン・アース』[3](2021年テアトロコントにて上演)というコントの戯曲を遊星Dという劇団がやってくれて、 初めて人に自分の書いた台本を演出してもらったのを見たんですがめっちゃ面白くて。honnninmanの役を長沼航さんが演じていて超うまかった。『ナイト・オン・アース』は宛書きだったし、自分の演出のやり方しかない、という思考に勝手になっていたけれど、そうじゃなかった。あと、自分が台本を書く上で、上演にあたってのいろいろなことを実はコントロールしているんだな、と感じました。

―中村さんのこれまでの作品を観てきて、『ナイト・オン・アース』と『未来が立ってる』は特にそうだと思うのですが、薄ぼんやりとした不安みたいなものが背景にありつつもキャラクターの個人性に寄り添っている戯曲だなと感じました。違うアプローチの仕方が今後あるのかどうか伺いたいです。中村さんにとって、台本が「うまくおさまる」のと反対にあること、またその先にあることについて聞かせてください。

個人のことを掘り下げて、そのキャラクターが実際に生きているように書き始めると、「戯曲で書ききれることはそのキャラクターの人生のほんの一部である」という前提で考えるので書ききれません。様々な時系列を飛んだりするとなおのことです。この間に何が、など作品全体の整合性を考えてしまう。なのでストイックに、2時間の上演時間ならばそこに収まるように選んで書くのが潔ぎ良いと思って、そう書いてしまってはいます。

―劇作の方法として、対立する概念やキャラクターを作って、葛藤を高めていくといったやり方があるじゃないですか。対立により議論のきっかけをつくる。例えば、キャラクターの欲望が遂行されようとする時にそれを社会が阻むということが起こりうる。その時に普段は可視化されていなかった“社会”が見えてくる瞬間がある。そのようなことはやらないですか。

あまりやれない。僕自身、争うのが結構苦手だし、作品でそういう場面がでてくるのも苦手で、いらないじゃんと思っちゃうところもあるんですけど。

態度として怒りを表明するべき場面が、現実にはあります。今起きている戦争などの社会的なこともそうですが。それに限らず、そうやって表明するしか方法がないことって生きていてたくさんあります。それはやるべきだと思うけど、今までフィクションというものをひとつ介在させて個人を書いてきたから、個人と個人が向き合った時に起こる問題を、怒り以外のかたちでなんとか表明する方法はないのか、ということを考えてしまう。自分でも、自分の書くキャラクターは都合よく人の話を聞くし、関係性に踏み込みきらないな、とは思っています。そこは課題ともいえるかもしれません。

今回のコンクール出場作品は上演時間が短かったのでああいう結論・結末でいいと思っていますが、「このカップル、うまくいきそうですね。ちゃん、ちゃん」じゃない方がいいです。フィクションがうまく回収されない終わり方が好きですね、何事においても。

目の前に怒りや対立軸が起きた時に、それをかわすのではなくて、 ちゃんと喋ることでなんとか解決に至りたい。それは生活レベルでも日々思います。そういう話を書くことを、選んでいるかもしれません。

―あのカップルの間にもありますね、対立。

一応ありました。

(『未来が立ってる』 の台本を)書いたのは2年前くらい、ちょうど『ナイト・オン・アース』が終わった後で、honninmanと共同して作品を作るのは面白いな、またやりたいなと思っていたときでした。当時はちょうどTwitterで、 2058年から来た國分玲という未来人がバズっていて。書いてある未来の一つ一つに妙なリアリティがあって、当時はその投稿を追っていました。コロナが始まったくらいの時期で、未来の世界はどうなっているんですかという質問が國分さん宛てにたくさん来ていて。それに返答している雰囲気がおもしろくて、未来から人が来るテーマで(演劇を)やろうという気持ちが元々ありました。で、そこにカップルが争うという「喧嘩」の軸を入れたかったんですけど、未来がわかるかわからないかという問いは水掛け論にしかならなくて、理屈勝負になってしまって。(『未来が立ってる』の)初稿はふたりの言い争いが、頭でっかちな感じになってしまったので、書き直さなきゃなと思ってました。

―『未来が立ってる』という戯曲は、説明しきらないで情報を置いていくことが効果的に働いていました。作中で対立を起こさせたい訳ではなく「ポン」と情報を置いていくやり方の先に、次の戯曲の可能性がある気がしました。

どうだろう。自分ではまだ確信はないです。シーン設定があって、キャラクターが一人一役持っていて、具体的なこと(始まり方など)を省いていく―――この説明があってるかわからないけど説明しきらずに進んでいくというのは、 アングラ[4]的な方法だと思います。抽象度が上がっていくとどんどんサミュエル・ベケット[5]の不条理劇のようになっていきますよね。読む分にはおもしろいけど、上演するとそこには「肉体感」がなくなってくるように思います。肉体感は欲しい。

一人一役で、生身の体がそれを演じるというのは、観客にとってはイメージがぴったりと重なります。目の前にいる俳優がまさに役として舞台上にいるというやり方です。

―郵便局員に見える人物が舞台上にいたら、その俳優が実際は郵便局員でなくても、郵便局員に見えるということを手掛かりにお客さんは演劇を観続けるということですか。

そう。その手法のほうが、お客さんも観やすいですよね。その観やすさを選んで来たところもあるんだけど。でもこの書き方が足枷にも感じています。頭打ちと言うか。キャラクター個人の一人一人の時間軸やストーリーを維持していくというやりかたでは、もしかしたら(劇作法の)新たな展開というのは難しいのかもしれません。

―台詞は言いやすいものを書きますか。

いや、言いづらい台詞も結構あると思います。 俳優の言いやすさは考えてはいない。「聞いていて分かりやすいか」はすごく考えて書きます。一言では分からなさそうな台詞は、分かりやすい台詞の範囲の中になら紛れていてもよいけれど、すごく丁寧に書いています。パッと聞いて一瞬で意味が分からない言葉はあまり選択しないようにします。

落語や民話もそうだけど、語っている人と聞いているの関係性、あるいはそういう体験に演劇的な喜びを感じるし、聞いていて楽しくてワクワクする。落語家は話しているとき、観客がわからない言葉には説明をいれるし、そこの了解を外して語りが進行することはない。だから僕は語りが好きなんだと思います。

現代演劇では、客席に向かって喋りかけるという形を チェルフィッチュ[6]とかがやって、エポックが起きて、未だにそれをやると後追いみたいに見られちゃう。僕は違う方法で語りの面白さを表現できないかと思いながらつくり続けていたら、いつのまにか“うまくまとまった”会話劇を書くのが上手な人になっていた、という。今はどんどん減ってきたけど、このスタイルで書き初めた頃はもっと長いモノローグ(独白)――一人のエピソードが丸1、2ページのときもあった。ダイアローグの中に、「思い出したんだけど〜」みたいな感じでエピソードトークが入ったりしていました。

―ダイアローグ(会話)の中のモノローグ(独白)ということですよね。

そうそう。語りだけど、舞台上に聞き手は絶対にいる。絶対に聞き手を維持しながら語りをすると思ってやっていたけど、結果的にモノローグがだんだん短くなっていって。その結果、良質な会話劇をつくると言われるという……。だからコンクールの審査講評で専門審査員の古川日出男さんに「夢幻能[7]の構造だ」と言われた時に、そう、そういうつもりで作っている、そういう視点で見てくれる人がいてよかったと思いました。しかも講評という、いろんな人が聞いている場で言ってくれたので「やった!」と。すごく嬉しかったです。夢幻能的だったのはセットの影響もあると思います。今回の舞台セットの平台から、もう少し語りのゾーンに重心を持っていけるのかもしれないと、今は思ってます。

僕が惹かれている形式は能とか、落語とか、語りです。でもいわゆる演劇のひとり語りになってしまうと、観客が聞き役を全部担わなきゃいけなくなります。その場合は落語くらいセリフから外れる時間を作らないと場が成立しません。もしお客さんがひとり上演途中で退出したら、俳優は「ちょっと帰っちゃいましたけど」なんて言って現実に戻るような状態が必要です。それは普段の舞台で俳優が積み上げている作業とは方向が全然違う作業のような気がして。honninmanはできるでしょうけどね、多分。佐藤駿とかもできるんだろうな。

―中村さんのように、普段二時間とかの長い時間の中でじわじわと味わうタイプの演劇を作っている作家は、コンクール規定時間内(40分)のに合わせた作品への取り組み方を変える必要があっただろうと思います。短い時間の中で密度を上げなくてはいけない。

普段よりシンプルになってるかもです。まあでも、テアトロコントの経験もあったので。今回もそのパッケージで考えていました。あとは能、といいましたけど、能みたいに構造をしっかりつくって乗り切る、みたいには考えていました。戯曲でも演出でも空間を安定させると、観客も話の内容がちゃんと入ってくるし、そのための演技がしやすい。

―でも、それを演劇でやった時にははっきりと構造が見えてしまいますよね。ここで先ほども戯曲の話であったように「(戯曲の書き方が)上手いですね」と評価されてしまう課題が出てくるのではないかと思います。

確かに。そうですね……。それはもう、しょうがないことなのかなあ。

―屋根裏ハイツ中村大地戯曲で、書かないと決めている範囲はありますか?

特にありません。でも考える範囲はどうしても限定されてしまいます。台本のテーマは、やはり自分が一番必要だと思うものを書くので。あとはどうしても自分の社会的な立ち位置を前提にしてしまいますね―――シス男性であるとか、経済状況とか、日本人であることとか。自分の頭の中だけだと、どうしても狭くなる。あたりまえのことですが他人から「こういうのやってみませんか」と誘われたら、違う扉が開きやすいと思います。テーマの方向性が全然違くても、そこから自分にも惹きつけられる関心を見つけて、豊かな内容を書ける可能性があります。相乗効果というか。今年はそういう形で戯曲を書くことがありそうなので、勝手に僕にとってチャレンジの年だな、と。

―平台の軋む音を気にしていたという話を伺いました。コントロールできない要素として軋みを肯定的に捉えるという演出の可能性もある。前半でのお話から推測するに、語りの場だからノイズを減したいという意図があったのでしょうか。

(コントロールしきれない要素は)入れられるなら入れたいです。でも、それにしても平台の音はうるさかった。いいノイズと良くないノイズがありますが、今回は取り込みたいノイズではなかったですね。リハの時は俳優が一歩動くごとに平台が鳴って、声の小さい会話だとその音の方が気になってしまって。演劇作品において、ノイズを絶対に出さないということは無理ですが、少なきゃ少ないに越したことはないです。上演環境がカフェなどだったらそういう(場所に順応する)演技にしますけれどね。でも今回は劇場で、そもそもノイズがでることを観客が了解できる空間ではないし、平台の鳴る音の大きさとセリフの音の大きさがほぼ同じだったので、劇場入りしてから、台詞の間(ま)が稽古で想定していたものと変わったりしてしまって、上演時間の制限もあったから平台の位置を入れ替えたりしてノイズを減らしてました。

―劇場という場をメタに使うということが戯曲の中でやり尽くされている、という話がありました。しかし演出の面においてはまだ議論の余地があると思います。中村さんの演出は戯曲の中で設定されているシチュエーションに寄り添うやり方で、今回の作品の声の小ささなどは「部屋」という場を意識した演出だと思いました。日常のリアルな場面を劇場の中に持ち込んで再現し、観客に知覚させるというやり方の強いこだわりはどこから来るものなのでしょうか。

そもそも今回、声はそこまで小さくないと思っていて。最後列まで普通に聞こえますし。自然に声が大きくなったり小さくなったり、 喋る量が短くなったり長くなったりしていますが―――なんでそういうやり方に固執しているのか、か。

―批判的な見方をすると、「日常の下位互換を劇場に持ち込んでいる」という考え方もある気がしています。

俳優が声を張ると、お客さんは台詞のニュアンスよりもその音の強さの方に集中して、話の内容が入ってこなくなってしまう。言葉や話の内容を聞きとってほしいから、俳優には声を張らせないという選択をしています。舞台上にある身体が、観客の身体と同じであることの方が大事だと思っているというか。俳優ってすごいことをやっているというところはもちろん前提で。

いわゆる「普通の演劇」のイメージって、身体が俊敏に動いて、通る大きな声でバンバン喋ってというものだったと思うのですが―――僕が演劇をはじめた2010年代の仙台は、そういう作品ばかりでした。そういう身体でなくたっていいじゃないかと、違うところからフィクションを始めてみたいと思っていました。ダンスも、「踊る」じゃなくて「居る」ところから始めるようなものが好きだったり。屋根裏ハイツの活動の始まりは、プロセニアムじゃない、ごく小さな小劇場だったので、その空間の大きさにちょうどいい身体・声でやって。せんだい演劇工房10-BOXというブラックボックスの劇場があるんですけど、そこで上演したときに舞台美術さんが、黒い壁じゃない方が見やすいからと言って白いパネルを作ってくれて。床もグレーのパンチカーペットを敷いて、囲う形で見る客席にしたら方が見やすいとアドバイスをもらったりして、より部屋感を強めたりしました。 その会場のサイズにちょうどいい体、小さい声。屋根裏ハイツにはそういったルーツがあります。

―演技とその魅力の構造が合いすぎていたようにも思います。例えば、とぼけた自然体の男性とムッとしている女性という構図は、ある種のステレオタイプなあり方だと感じました。

男性と女性の役割がステレオタイプというのは、書きながらもずっと思っていましたが、打開しきれず。

―それは、役を演じる俳優の技術や能力によって打開するのは難しいことなのでしょうか。

与えられたセリフの射程の幅を食い破るような演技は、『未来が立ってる』のようなシチュエーションの演出だと難しそうだよね。だから、ジェンダーを背負ったステレオタイプに見えてしまうのは、台本の問題だと思っています。事故物件のくだりまでのストーリーは、2019年に上演した『寝床』という作品の冒頭部分と同じなんですけど、その時は入居してくるのは女性二人のカップルで不動産屋は男性だったので、もともと(カップルに男女という)ジェンダーを背負わせるような意図はなかったのですが。このメンバー、このキャストだと今の配役になるかな、というのもあります。

あと、たとえばカップルの男女が入れ替わったとしても、それはそれである種のステレオタイプの範疇に収まるんじゃないかな。寡黙な女性と饒舌な男性みたいな。そこを演出や演技で打破するのは難しいように自分は思ってしまうけど、もしかしたら全然そういう方法はあるのかもしれません。

―中村さんの今後について聞かせてください。

まだ、自分で戯曲を書くことは捨てられないと感じます。会話劇になってしまったと言ったけれど、こうやって劇を書くことが最近ようやく楽しくなってきたし、書いていくことで何かが広がっていくことを知ってしまったので。クオリティも上げていきたいですね。そうするとますます“うまくまとまった”戯曲になってしまうのかもしれないけれど、それを打破するために何をやるかは考えていきます。現状を打破するためにはもう少し広い会場でやってみることも必要だろうと思っています。書き方は絶対、上演する場所に影響を受けるから。もう少し、広い会場で上演してみたいです。

―ありがとうございました。

インタビュー・文 宮崎玲奈(第14回せんがわ劇場演劇コンクール運営チーム)

注釈

[1] 舞台を額縁のように切り取る構造物のことを指し、これによって舞台がテレビ画面のように縁取られることから「額縁舞台」と呼ばれることもある。

[2] お笑いライブにとっては長く、演劇公演にとっては短い30分の持ち時間で、劇場でしか観られない上演でコント師と演劇人が競演します。 交流により新たな化学反応を起こし、コント/演劇というカテゴライズによる《縛り》からの解放を試みるのが「テアトロコント」です。http://eurolive.jp/conte/

[3] 屋根裏ハイツ作品アーカイブ『ナイト・オン・アース』:https://yaneuraheights.net/works/conte/

[4] 一九六〇年代に起こった、商業性を無視した前衛的・実験的な芸術運動。

[5] アイルランド出身の劇作家、小説家、詩人。不条理演劇を代表する作家。『ゴドーを待ちながら』『ハッピーな日々』など。

[6] チェルフィッチュHP:https://chelfitsch.net/

[7] 能の分類用語。超現実的存在 (神・霊・精など) の主人公 (シテ) が,名所旧跡を訪れる旅人 (ワキの僧侶など) の前に出現し,土地にまつわる伝説や身の上を語る形式の能。(参照:ブリタニカ国際大百科事典)