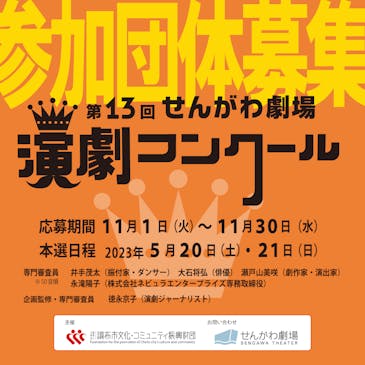

第13回せんがわ劇場演劇コンクール参加団体募集!

第13回せんがわ劇場演劇コンクール参加団体募集! 概要

- 開催日

〜

- 開催時間

- 本選の詳細時間未定

- 会場

調布市せんがわ劇場

- 料金

- 参加費無料

- 受付開始日

- 2022年11月1日(火)10:00

ファイナリスト発表!

内容

2023年5月20日(土)、21日(日)に開催する、第13回せんがわ劇場演劇コンクールの参加団体を募集します!

グランプリには翌年のせんがわ劇場1週間無料使用権、オーディエンス賞には3日間無料使用権を授与。受賞公演を行っていただきます。

さらに、専門審査員全員による全団体への講評・一般審査員や専門審査員とのアフターディスカッションなど、充実の2日間にチャレンジできるファイナリスト5団体をめざして、皆さまのご応募をお待ちしています!

<企画監修・専門審査員の徳永京子からのメッセージ>

本来は点数をつけられない演劇の上演を、賞を前提に競ってもらう。コンクールは残酷な場です。それでも参加を募るのは、皆さんの作品に触れて生まれたさまざまな言葉から、これまでの活動では気付かなかった、または気付くのに時間がかかる“外側から観た自分達”を発見してほしいからです。そのためにせんがわ劇場演劇コンクールでは、さまざまな立場の専門審査員、演劇に関心を持つ一般審査員、そうした方々と双方向で話す時間も設けました。ご応募、お待ちしています。

2/17 ファイナリスト5団体を発表しました!

1/29 一次審査通過団体を発表しました!

11/1 いよいよ募集開始です!10:00から応募フォームに入力できます。項目が多いので、事前に内容確認するエクセルファイルをダウンロードできるようになっています。どうぞご利用ください。

11/1 1次審査員のお名前をアップしました!

10/27 専門審査員からのメッセージをアップしました!

10/15 専門審査員を発表しました!

10/15 募集HP(本HP)をアップしました!

ファイナリスト発表

厳正な審査の結果、以下の5団体が二次審査を通過し、ファイナリストに決定しました。

誠におめでとうございます!!

演劇ユニットせのび(岩手県)

劇団野らぼう(長野県)

さんらん(東京都)

終のすみか(東京都)

TeXi’s [ティッシュ] (神奈川県)

(50音順)

3月には、コンクール本選のホームページを開設予定です。

また、オーディエンス賞を決める一般審査員の募集も3月に予定しています。どうぞお楽しみに!

一次審査通過団体発表

厳正な審査の結果、以下の15団体が第一次審査を通過しました。本選に出場するファイナリストは2月中旬に発表いたします。

演劇ユニットせのび (岩手県盛岡市)

エンニュイ (東京都)

劇団ジャンガリアンハムスター (東京都板橋区)

劇団野らぼう (長野県松本市)

QoiQoi (東京都)

さんらん (東京都葛飾区)

自己批判ショー (茨城県)

白いたんぽぽ (東京都・大阪府)

Sky Theater PROJECT (東京都世田谷区)

田中寅雄Produce (東京都新宿区)

ダンスカンパニーデペイズマン (東京都練馬区・ 和歌山県串本町)

終のすみか (東京都世田谷区)

TeXi’s (神奈川県相模原市)

不条理コントユニットMELT (東京都杉並区)

マリアッチ (神奈川県川崎市)

※50音順

せんがわ劇場演劇コンクールとは

調布市せんがわ劇場は平成20年(2008)年に開館した調布市の公共劇場です。当財団のミッションである「豊かな人間性を育む芸術・文化の推進」「地域コミュニティの活性化と文化プラットフォームの形成」に基づき「次世代を担う芸術家と鑑賞者の育成」のために実施している企画がせんがわ劇場演劇コンクールです。

コンセプトは「出会い」。批評の言葉、観客、アーティスト同士など、さまざまな出会いを提供し、従来のコンクール以上のコミュニケーションを目指しています。 本コンクールではとりわけ、批評の言葉を大切にしています。全専門審査員が全ファイナリスト団体について直接講評し、その後、一般審査員と参加団体も交えて講評をもとにしたディスカッションを行います。専門審査員の講評は後日、劇場ホームページに掲載します。

本コンクールは、単に優劣を競うものではなく、せんがわ劇場における舞台芸術活動者の育成支援の出発点と位置づけています。

コンクールの特色その1=3つの「出会い」

- 『新たな観客』との出会い

- コンクールを楽しみにしているお客さまが多く、新しい観客を開拓できるチャンスです。

- 『各分野のプロフェッショナルによる講評』との出会い

- 全専門審査員が、全ファイナリスト団体について講評を行います。

- 『劇場や地域』との出会い

- 調布市内の小中学校などさまざまな場所で、劇場を通して演劇アウトリーチ活動を行っている「DEL」(ページ内リンク:DELとは)に参加できます。その他の劇場主催事業への参加のチャンスも広がります。

コンクールの特色その2=「出会い」を「理解」に深めるコミュニケーション

表彰式終了後、ファイナリスト・専門審査員・一般審査員がフラットに語り合う場として『アフター・ディスカッション』の時間を設けます。ファシリテーターの進行のもと、90分を使って、突っ込んだ解釈、素朴な感想、異論反論を率直に交わし、表現者と観客の距離を近づけます。

せんがわ劇場演劇事業への参加

多くのコンクールファイナリストが、DEL (ページ内リンク:DELとは) に参加し演劇アウトリーチ活動をしているほか、演劇コンクールの運営や、主催演劇事業に参加しています。

今年度の演劇事業への参加をご紹介します。

せんがわワークショップフェスティバル2022「セリフを覚えない演劇体験~劇的リーディング~」(詳細ページへのリンク)

- 講師=佐川大輔(第4回)、中原くれあ(第4回)、公社流体力学a.k.a.太田日曜(第10回)

ちょうふ市民カレッジ「子ども表現ワークショップ おとぎ話の続きをつくろう!」(詳細ページへのリンク)

- 講師=有川義孝(第5回)、深堀絵梨(第8回)

親と子のクリスマス・メルヘン「へんゼルとグレーてる」(詳細ページへのリンク)

- 上演台本・演出=一宮周平(第9回)

- 演出助手=深堀絵梨(第8回)

- 企画・制作助手=櫻井拓見(第1回、第6回)

- 舞台監督=廣瀬正仁(第1回、第4回)

コンクール概要

- 名称

- 第13回せんがわ劇場演劇コンクール

- 本選開催日

- 令和5年(2023年)

- 5月20日(土) 本選1日目・3団体上演

- 5月21日(日) 本選2日目・2団体上演・表彰式・アフターディスカッション

- 会場

- 調布市せんがわ劇場

- 入場料

- 無料(各回入れ替え制)

- ファイナリスト(本選出場)

- 5団体

募集要項

応募資格

- 舞台芸術活動をしている方。過去3回以上の主催公演を、5年以内に行っていること。

- 本選時のスタッフ(舞台監督・音響・照明)を用意できること。

- 参加団体説明会(1名以上)と、最終打ち合わせにスタッフ(演出・舞台監督・音響・照明)が参加できること。(オンライン参加可)

- 表彰式、アフターディスカッションに参加できること。

- 受賞公演を実施できること。

上演作品

- オリジナル作品(新作、既上演作品は問わず)とする。原作物の翻案作品可。

上演時間

- 30分以上40分以内

エントリー料

- 無料

応募期間

- 11月1日(火)10:00~11月30日(水)23:59

- 〆切厳守

応募方法

- 過去の上演作品全編収録映像データ(ダイジェスト不可)を、WEB上で閲覧できるように準備する(YouTubeの限定公開など動画共有サイトを利用)

- 下記の応募フォームに全項目を記入する

※入力項目がたくさんあるため、事前に準備をしてから入力を始めた方がスムーズです。入力項目はダウンロードできますのでご利用ください。→入力項目をダウンロード

賞

グランプリ(1団体)

専門審査員の協議により決定。

- 表彰状の授与

- 2024年5月27日(月)~6月2日(日)の1週間劇場ホール使用権(付帯設備込)を贈呈

- 受賞インタビューをホームページに掲載

- 受賞公演の広報を支援

オーディエンス賞(1団体)

公募の一般審査員と、全公演を鑑賞した観客の投票により決定。

- 表彰状の授与

- 2024年5月24日(金)~5月26日(日)の3日間劇場ホール使用権(付帯設備費込)を贈呈

- 受賞インタビューをホームページに掲載

- 受賞公演の広報を支援

個人賞(劇作家賞・演出家賞・俳優賞)

専門審査員の協議により決定。

- 表彰状の授与

- 受賞インタビューをホームページに掲載

その他

- ファイナリスト5団体は、せんがわ劇場DEL(Drama Education Labo)に参加できます。DELの活動や参加方法などの詳しい説明は、最終打ち合わせと同日に行います。DELについての簡単な説明は、このページの下に記載しています。

(ページ内リンク:DELとは) - 表彰式では、専門審査員全員がそれぞれ、ファイナリスト5団体への講評を行います。講評は後日ホームページにて発表します。

審査員

専門審査員 ※50音順

井手 茂太 いで しげひろ(振付家・ダンサー)

ダンスカンパニー「イデビアン・クルー」主宰。既存のダンススタイルにとらわれない自由な発想で、日常の身振りや踊り手の個性を活かしたオリジナリティ溢れる作品を発表。また演劇作品へのステージングやCM・MVの振付や出演など幅広いジャンルで活動する。主な参加作品に、『子供の事情』(作・演出:三谷幸喜)、NODA・MAP『逆鱗』(演出:野田秀樹)、舞台『千と千尋の神隠し』(ジョン・ケアード演出)など。主な受賞歴はドイツARENA FESTIVAL 95観客賞、第11回読売演劇大賞優秀スタッフ賞、第3回アサヒビール芸術賞、第2回・第3回日本ダンスフォーラム賞受賞。www.idevian.com

<井手茂太からのメッセージ>

自分はダンスカンパニーをやっていて、作品が演劇的だと言われていた時代もありましたが、今は演劇とダンスとを区分けして考える必要がなくなってきたと感じています。

僕にとってはセリフがある瞬間が芝居だと思っているわけでもなく、ただ舞台の上で表現したい、それだけの気持ちでいます。

これからを担う新しい人たちの作品を期待していますし、表現をする人種が好きなので、審査するというより表現の魅力を共有したいなと思っています。

大石将弘 おおいし まさひろ(俳優)

劇団ままごと、ナイロン100℃に所属。ロロ、木ノ下歌舞伎、ゆうめい、夏の日の本谷有希子 、KUNIOなど様々な演劇カンパニーの作品に出演。また、劇場外での演劇創作のプロジェクトにも多数参加。2015年、スイッチ総研を設立。全国の芸術祭などに招聘され、各地の商店街や広場など主に劇場外にて作品を創作・上演。また、「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」メンバーと共に立ち上げた「きくたびプロジェクト」では、美術作品や空間との新しい出会い方を提案する音声作品を発表している。多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科非常勤講師。学校や劇場における演劇ワークショップの企画進行も継続的に行っている。

<大石将弘からのメッセージ>

「何をつくるか」と同じかそれ以上に、「どうやってつくるか」に興味関心があります。どうやって集まって、どんな場をつくって、どういうコミュニケーションが行われて、つくられるのか。上演だけからその全てを伺い知ることはもちろんできませんが、面白い演劇を見ると、これどうやってつくったんだろうとわくわくすることが多い。

このコンクール応募をきっかけに生まれた人が集う場が、良いものになることを願っています。そして、良い場からは良い作品が生まれることを信じています。

瀬戸山美咲 せとやま みさき(劇作家・演出家)

ミナモザ主宰。2016年、『彼らの敵』(作・演出)で第23回読売演劇大賞優秀作品賞を受賞。2019年から3年連続で読売演劇大賞優秀演出家賞受賞。『THE NETHER』(演出)ほか2020年の成果により、第70回芸術選奨文部科学大臣賞新人賞受賞。現代能楽集X『幸福論』〜能『道成寺』『隅田川』より(長田育恵と共作・演出)で第28回読売演劇大賞選考委員特別賞受賞。近作に『彼女を笑う人がいても』(劇作)、『染、色』(演出)、『ペーター・ストックマン』〜「人民の敵」より(翻案・演出)、『スラムドッグ$ミリオネア』(上演台本・作詞・演出)など。各地でコミュニティの人との創作にも継続的に携わる。

<瀬戸山美咲からのメッセージ>

このコンクールの素晴らしさは地域にひらき、地域とつながっていることだと思います。私もこれまで他地域ではありますが、コミュニティでの作品制作を通して、普段の演劇活動では出会えないさまざまな方と出会いました。その経験を通じて自分もコミュニティの一員だと認識できるようになり、なぜ社会に演劇が存在するのかを考えて作品をつくるようになりました。このコンクールも、たくさんの地域の方と出会い、これからの創作を深めていくチャンスだと思います。みなさんのご応募をお待ちしております。

永滝陽子 ながたき ようこ(株式会社ネビュラエンタープライズ専務取締役)

1976年生まれ、東京都出身。演劇集団キャラメルボックス製作部を経て2007年にNext(現・株式会社ネビュラエンタープライズ)に入社。2017年専務取締役就任。2020年に社名をネビュラエンタープライズに変更、企業理念「どこまでも、人が集う幸せを求めて。」のもと舞台芸術の振興にむけた事業推進に取り組む。主なサービスに「チラシ折り込み代行サービス」「おちらしさん」「WEB広告代行サービス」「時々海風が吹くスタジオ」の運営等。現在、小学生・中学生の姉妹の子育て中。https://nevula-prise.co.jp/

<永滝陽子からのメッセージ>

私たちはいま、コロナ禍下で奪われた「出会い」の機会を取り戻そうとしています。舞台芸術もまさにその只中にありますが、上演中止・延期の痛手や活動継続の困難さから、公演団体が自らの力だけで実現していくことの難しさを感じずにはいられません。

せんがわ劇場演劇コンクールのテーマには「出会い」があります。劇場の存在に期待を寄せる観客の方々と、コンクールを運営するスタッフ・審査員と、そしてアウトリーチ活動を通じた地域社会との「出会い」です。この貴重な出会いの機会を活かしていただき、公演団体の皆さんの活動が豊かに広がっていくことを願ってやみません。ぜひ、ご応募をお待ちしています!

企画監修・専門審査員

徳永京子 とくなが きょうこ(演劇ジャーナリスト)

雑誌、ウェブ、公演パンフレットを中心にインタビュー、作品解説、朝日新聞首都圏版に劇評を執筆。ローソンチケット演劇専門サイト『演劇最強論-ing』企画・監修・執筆。act guide(不定期刊行、東京ニュース通信社)にて「俳優の中」連載中。東京芸術劇場企画運営委員。読売演劇大賞選考委員。著書に『我らに光を──さいたまゴールド・シアター 蜷川幸雄と高齢者俳優41人の挑戦』、『演劇最強論』(藤原ちからと共著)、『「演劇の街」をつくった男──本多一夫と下北沢』。

<徳永京子からのメッセージ>

本来は点数をつけられない演劇の上演を、賞を前提に競ってもらう。コンクールは残酷な場です。それでも参加を募るのは、皆さんの作品に触れて生まれたさまざまな言葉から、これまでの活動では気付かなかった、または気付くのに時間がかかる“外側から観た自分達”を発見してほしいからです。そのためにせんがわ劇場演劇コンクールでは、さまざまな立場の専門審査員、演劇に関心を持つ一般審査員、そうした方々と双方向で話す時間も設けました。ご応募、お待ちしています。

1次審査員(DELメンバー)※50音順

- 一宮周平(脚本家/演出家/俳優/PANCETTA主宰・第9回ファイナリスト)

- 公社流体力学a.k.a.太田日曜(演出家/俳優/脚本家/公社流体力学主宰・第10回ファイナリスト)

- 小林真梨恵(振付家/演出家/俳優/ダンサー/waqu:iraz代表・第8回ファイナリスト)

- 杉本奈月(劇作家/舞台照明家/N₂主宰・青年団所属・第9回ファイナリスト)

- 深堀絵梨(演出家/振付家/俳優/ダンサー/HOLIDAYS主宰・第8回ファイナリスト)

- 宮崎玲奈(劇作家/演出家/ムニ主宰・第11回ファイナリスト)

- 山下由(劇作家/演出家/Pityman主宰・第8回ファイナリスト)

- 若旦那家康(俳優/制作/コトリ会議所属・第9回ファイナリスト)

第12回コンクールの紹介映像

スケジュールと審査の過程

★マークは参加必須です。

1次審査(結果発表…1月下旬予定)

1次審査員(せんがわ劇場DELメンバー8名)が、応募書類と映像により、財団のミッションにかなう作品であるかも考慮に入れて審査し、企画監修の徳永京子氏と協議の上、2次審査に進む団体を選出します。

2次審査

専門審査員の井手茂太氏、大石将弘氏、瀬戸山美咲氏、永滝陽子氏と企画監修の徳永京子氏の5名が、応募書類と映像(団体が指定した5分間)をもとに、 財団のミッションにかなう作品であるかも考慮に入れて協議の上、本選に進むファイナリスト5団体を選出します。

ファイナリスト発表!…2月中旬予定

参加団体説明会(2月23日(木・祝) 時間未定、4時間程度)★

上演ルール・舞台機構・制作面等の重要事項の説明のあと、劇場下見の時間を設けます。団体より1名以上の参加必須。上演順、テクニカルリハーサルの日程を決定。zoom参加も可能ですが、今年度は工事期間中につき別途下見できる時間が非常に限られるため、できるだけこの機会に下見を行うことをお勧めします。

最終打合せ(5月9日(火))★

演出、美術、音響、照明プランの最終確認。

テクニカルリハーサル(5月17日(水)~18日(木)のうち1日)★

各団体3時間程度。日程は参加団体説明会にて決定します。

ゲネプロ(5月19日(金))★

全団体、同日に実施します。

本選(5月20日(土)、21日(日))★

せんがわ劇場での上演審査。

グランプリは、専門審査員が各団体の企画力・演出力・表現力などを基に、財団のミッションにかなう作品であるかも考慮に入れて総合的に審査を行い、協議により決定します。個人賞は、各部門において優れた者を協議により決定。

オーディエンス賞は、一般審査員(2票)、全公演を鑑賞した観客(1票)の投票の合計により決定します。

2日目上演審査後の表彰式、アフター・ディスカッションへの参加も必須です。

一般審査員募集(募集期間 3/10~3/31)

オーディエンス賞のカギを握る一般審査員を募集します!参加者は、審査のほか、アフター・ディスカッションへの参加、翌年の受賞公演へのご招待など、演劇コンクールを深く楽しめる特典多数!ぜひご応募ください。

DELとは

地域でアウトリーチ事業を行うワークショップ指導者を育成するため、せんがわ劇場が独自に始めたシステムで、ドラマ・エデュケーション・ラボ(Drama Education Labo)の略。

演劇コンクール参加団体の方は、DELメンバーになるためのプログラムを受講してアウトリーチ事業に参加することができます。アウトリーチ事業は、小中学生などを対象に、コミュニケーションの力や創造性を引き出すことを目的としています。